Hacer de la ladera un hogar: redes de juntanza entre mujeres en la Comuna Popular en Medellín

Daniela Nuñez y Colectivo de Mujeres

de la Zona Nororiental

Introducción

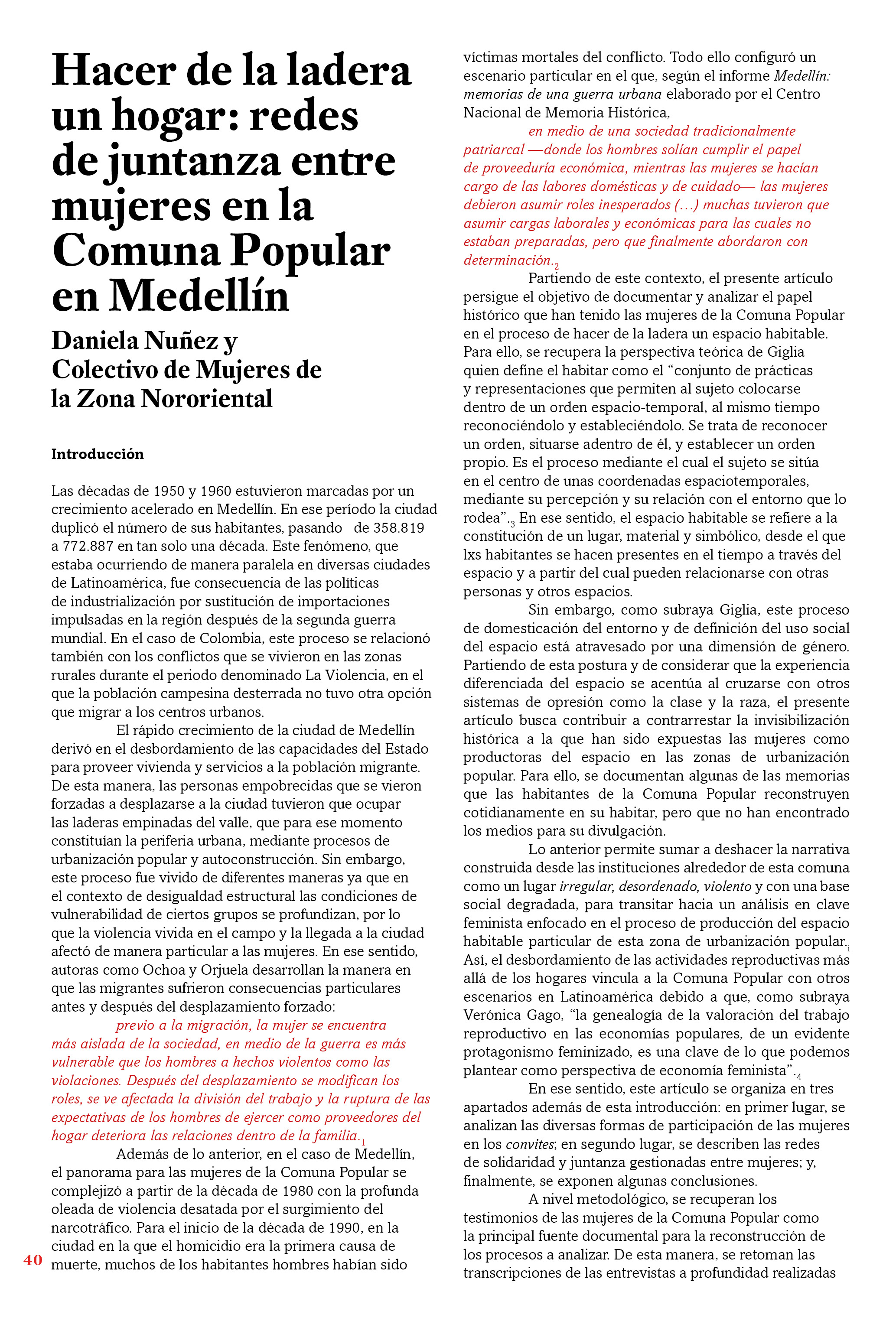

Las décadas de 1950 y 1960 estuvieron marcadas por un crecimiento acelerado en Medellín. En ese período la ciudad duplicó el número de sus habitantes, pasando de 358.819 a 772.887 en tan solo una década. Este fenómeno, que estaba ocurriendo de manera paralela en diversas ciudades de Latinoamérica, fue consecuencia de las políticas de industrialización por sustitución de importaciones impulsadas en la región después de la segunda guerra mundial. En el caso de Colombia, este proceso se relacionó también con los conflictos que se vivieron en las zonas rurales durante el periodo denominado La Violencia, en el que la población campesina desterrada no tuvo otra opción que migrar a los centros urbanos.

El rápido crecimiento de la ciudad de Medellín derivó en el desbordamiento de las capacidades del Estado para proveer vivienda y servicios a la población migrante. De esta manera, las personas empobrecidas que se vieron forzadas a desplazarse a la ciudad tuvieron que ocupar las laderas empinadas del valle, que para ese momento constituían la periferia urbana, mediante procesos de urbanización popular y autoconstrucción. Sin embargo, este proceso fue vivido de diferentes maneras ya que en el contexto de desigualdad estructural las condiciones de vulnerabilidad de ciertos grupos se profundizan, por lo que la violencia vivida en el campo y la llegada a la ciudad afectó de manera particular a las mujeres. En ese sentido, autoras como Ochoa y Orjuela desarrollan la manera en que las migrantes sufrieron consecuencias particulares antes y después del desplazamiento forzado:

previo a la migración, la mujer se encuentra más aislada de la sociedad, en medio de la guerra es más vulnerable que los hombres a hechos violentos como las violaciones. Después del desplazamiento se modifican los roles, se ve afectada la división del trabajo y la ruptura de las expectativas de los hombres de ejercer como proveedores del hogar deteriora las relaciones dentro de la familia.1

Además de lo anterior, en el caso de Medellín, el panorama para las mujeres de la Comuna Popular se complejizó a partir de la década de 1980 con la profunda oleada de violencia desatada por el surgimiento del narcotráfico. Para el inicio de la década de 1990, en la ciudad en la que el homicidio era la primera causa de muerte, muchos de los habitantes hombres habían sido víctimas mortales del conflicto. Todo ello configuró un escenario particular en el que, según el informe Medellín: memorias de una guerra urbana elaborado por el Centro Nacional de Memoria Histórica,

en medio de una sociedad tradicionalmente patriarcal —donde los hombres solían cumplir el papel de proveeduría económica, mientras las mujeres se hacían cargo de las labores domésticas y de cuidado— las mujeres debieron asumir roles inesperados (…) muchas tuvieron que asumir cargas laborales y económicas para las cuales no estaban preparadas, pero que finalmente abordaron con determinación.2

Partiendo de este contexto, el presente artículo persigue el objetivo de documentar y analizar el papel histórico que han tenido las mujeres de la Comuna Popular en el proceso de hacer de la ladera un espacio habitable. Para ello, se recupera la perspectiva teórica de Giglia quien define el habitar como el “conjunto de prácticas y representaciones que permiten al sujeto colocarse dentro de un orden espacio-temporal, al mismo tiempo reconociéndolo y estableciéndolo. Se trata de reconocer un orden, situarse adentro de él, y establecer un orden propio. Es el proceso mediante el cual el sujeto se sitúa en el centro de unas coordenadas espaciotemporales, mediante su percepción y su relación con el entorno que lo rodea”.3 En ese sentido, el espacio habitable se refiere a la constitución de un lugar, material y simbólico, desde el que lxs habitantes se hacen presentes en el tiempo a través del espacio y a partir del cual pueden relacionarse con otras personas y otros espacios.

Sin embargo, como subraya Giglia, este proceso de domesticación del entorno y de definición del uso social del espacio está atravesado por una dimensión de género. Partiendo de esta postura y de considerar que la experiencia diferenciada del espacio se acentúa al cruzarse con otros sistemas de opresión como la clase y la raza, el presente artículo busca contribuir a contrarrestar la invisibilización histórica a la que han sido expuestas las mujeres como productoras del espacio en las zonas de urbanización popular. Para ello, se documentan algunas de las memorias que las habitantes de la Comuna Popular reconstruyen cotidianamente en su habitar, pero que no han encontrado los medios para su divulgación.

Lo anterior permite sumar a deshacer la narrativa construida desde las instituciones alrededor de esta comuna como un lugar irregular, desordenado, violento y con una base social degradada, para transitar hacia un análisis en clave feminista enfocado en el proceso de producción del espacio habitable particular de esta zona de urbanización popular.i Así, el desbordamiento de las actividades reproductivas más allá de los hogares vincula a la Comuna Popular con otros escenarios en Latinoamérica debido a que, como subraya Verónica Gago, “la genealogía de la valoración del trabajo reproductivo en las economías populares, de un evidente protagonismo feminizado, es una clave de lo que podemos plantear como perspectiva de economía feminista”.4

En ese sentido, este artículo se organiza en tres apartados además de esta introducción: en primer lugar, se analizan las diversas formas de participación de las mujeres en los convites; en segundo lugar, se describen las redes de solidaridad y juntanza gestionadas entre mujeres; y, finalmente, se exponen algunas conclusiones.

A nivel metodológico, se recuperan los testimonios de las mujeres de la Comuna Popular como la principal fuente documental para la reconstrucción de los procesos a analizar. De esta manera, se retoman las transcripciones de las entrevistas a profundidad realizadas a cinco lideresas sociales de los barrios Popular 1, Popular 2, San Pablo 1 y San Pablo 2, entre noviembre y diciembre de 2021. Estos testimonios son clave ya que, como segunda generación de habitantes de la Comuna Popular, las entrevistadas dan cuenta del proceso de urbanización a través de su propia experiencia, pero también del recuerdo del trabajo de sus madres. De esta manera, sus narrativas personales se convierten en el hilo conductor que permite indagar sobre diversos aspectos del habitar desde la vivencia de las mujeres. Para contrastar y complementar los testimonios, se recabaron fotografías históricas principalmente del archivo de la Fundación para el Fomento de la Educación Popular y la Pequeña Empresa (fepi), activa desde la década de 1960 en el trabajo comunitario.

Finalmente es necesario señalar que esta investigación fue desarrollada en conjunto con integrantes del Colectivo de Mujeres de la zona nororiental quienes, más que entrevistadas o participantes, ponen sus voces y testimonios a lo largo del texto como coautoras de este artículo.

Las mujeres en los convites: planificar, gestionar, convocar y construir

En el acercamiento a la memoria de la construcción barrial, a través de las conversaciones con las mujeres de la Comuna Popular, los convites surgieron como el hilo común entre los diversos recuerdos alrededor de la producción de la domesticidad y del espacio habitable al llegar a la ladera. En palabras de Gladys, los convites pueden definirse como:

una unidad de personas que buscaba ayudar al que no tenía, de construir la vivienda del que no tenía. También los primeros caminos en concreto fueron por convite, las escalas, los andenes (…) Todos participaban. Se hacían ollas de sancocho y se decía: bueno mañana vamos a echar las escalas de doña fulana para que tenga como bajar la bajadita de la casa.5

Usualmente los convites son asociados a las jornadas de construcción colectiva emprendidas por lxs habitantes de las zonas de urbanización popular, para proveerse de un espacio para vivir. Sin embargo, las mujeres entrevistadas insistieron en señalar que estos no sólo abarcaron las transformaciones físicas del espacio, sino que tuvieron implicaciones más profundas. De acuerdo con ellas, los convites deben ser entendidos como prácticas que involucran diversos procesos además de las jornadas de construcción.

En primer lugar, era necesaria una etapa de planificación para lo cual se realizaban reuniones periódicas en los espacios de organización comunitaria. De esta manera, como mencionó Lucila,

se reunían en la junta y de ahí empiezan: ‘bueno es que dentro de ocho días vamos a la casa de doña fulanita, ella tiene esto y esto’. Entonces se organizaba quién iba a ayudar con madera, quién iba a regalar material y quién iba a pedir recursos para el convite.6

A su vez, Martha señaló que los convites eran discutidos en reuniones previas a las jornadas de construcción:

después de que estábamos todos reunidos en asamblea entonces alguien decía: ‘yo voy a empezar a construir mi casa’. Entonces cada ocho días, que era cuando cada uno empezaba a construir su vivienda porque era cada ocho días, nos íbamos repartiendo: ‘yo me voy para tal parte’, ‘yo me voy para tal otra’. Y así fue que se construyeron casi todas las viviendas de estos territorios, a base de convites porque la gente no tenía cómo pagar un constructor. Entonces así se logró obtener la vivienda acá en la Comuna.7

De acuerdo con Gago, las asambleas que menciona Martha pueden considerarse como dispositivos situados de inteligencia colectiva, es decir, como espacios de arraigo y proyección donde se experimenta la potencia de pensar juntxs. Lo anterior no se refiere únicamente a la votación necesaria para tomar una decisión, sino que se vive como una experiencia corporeizada en el sentido en que “se siente en el cuerpo como potencia de una idea. Inaugura un rasgo fundamental de la inteligencia de asambleas: despliega una pragmática. Anuda elementos diversos, evalúa tácticas, compone estrategia, se inscribe en la historia de luchas pasadas y a la vez experimenta”.8

El aspecto experiencial de las asambleas es tan definitivo que explica por qué los proyectos de institucionalización emprendidos por el Estado, centrados principalmente en el mecanismo de votación, son cada vez menos aceptados por las mujeres de la Comuna Popular. Un ejemplo de ello es el Presupuesto Participativo que, a partir de la pandemia por Covid-19, pasó a implementarse a través de una votación en línea desde 2020. En palabras de Gladys:

Lo del PP cambia las modalidades de tiempo atrás como es el convite ¿cierto? Que llega la ayuda al barrio, sí. Aquí al barrio ha llegado por el lado de infraestructura, ha llegado ayuda. Pero ese recurso del PP ha quitado para las mujeres y adultos mayores el derecho del presupuesto para ellas, para discapacidad, para las mujeres. O sea, nuestros proyectos no han pasado porque es por votación y es virtual y sería muy bueno que fuera presencial. No quiere decir que los que hayan quedado no nos beneficien, nos benefician a toda la comunidad. Pero hay que ver las prioridades. Por ejemplo, los adultos mayores (…), los niños, el proyecto de mujeres que hemos adelantado voluntariamente desde el Colectivo de Mujeres donde tenemos multiplicadoras en los barrios para educar en la no violencia contra las mujeres.9

Al igual que Gladys, el Comité Invisible subraya que “la asamblea no está hecha para la decisión sino para la palabra, para la palabra libre practicada sin objetivo (…) Reunirse responde a la alegría de experimentar una potencia común”.10 Es por ello que, ante iniciativas que buscan anular los encuentros, las mujeres de la Comuna desbordan esta potencia común del espacio asambleario hacia otros procesos y momentos que tienen como escenario el espacio urbano.

En segundo lugar, era necesario gestionar y realizar diversas actividades previas con el propósito de reunir los recursos necesarios para los convites. Entre estas actividades estaban, como mencionó Lucila, “hacer empanadas para hacer las vías y para ayudar a otras personas. Hacíamos bingos bailables, los famosos bingos bailables y con eso construíamos las casetas”.11

Asimismo, Adriana relató que “para hacer convite y para poder hacer una construcción y que se termine se tenían que hacer actividades (…) anteriormente [del convite] se hacían fiestas para poder hacer una recolección de dinero para poder seguir invirtiendo en las construcciones”.12 Según Adriana, las mujeres asumieron gran parte de estas tareas administrativas ya que, en sus palabras, “las mujeres tenemos como algo importante e interesante y es que sabemos administrar. Entonces ellas administraban el dinero para las compras”.13 El papel central que tuvieron las mujeres en la gestión de las actividades necesarias para la recolección y administración de fondos y recursos fue insistentemente señalado en los testimonios de las lideresas.

Lo anterior permite entrever la manera en que las mujeres de la Comuna Popular practican cotidianamente otro tipo de administración, que se distancia radicalmente de la figura del administrador del patriarcado, al establecer prioridades diferentes. Así, ante conceptos distópicos como biopolítica o necropolítica—como administración de la vida o la muerte—, las mujeres de la Comuna Popular plantean otra definición de lo que significa administrar ante el reto de establecer una vida en común en las zonas de urbanización popular. 14,15, iii

Además, las mujeres de la Comuna Popular también estuvieron involucradas en la planificación y gestión de los proyectos necesarios para la provisión de los servicios básicos como el agua y la electricidad. Desde su experiencia Martha, quien fue integrante del comité comunitario de obras del barrio San Pablo, relató lo siguiente:

nosotras nos metimos en un grupo en la Junta de Acción Comunal, nos metimos en el comité de obras, con don José. Entonces con él trabajamos las obras, empezamos con el acueducto y la luz (…) Desde Guadalupe se trajeron lo que fue las redes de luz. Y el acueducto, en base a la junta que conformamos con don José, hicimos un tanque en el Compromiso en la parte alta. Allá teníamos el agua. Entonces teníamos un fontanero, que era el que cuidaba el acueducto, y desde allá se tiraron muchas mangueras para todas estas partes de abajo para que la gente pudiera tener su agua. Cada persona aportaba un recurso cada ocho días para poder tener al fontanero ahí pendiente de que no nos faltara el agua.16

En tercer lugar, era necesario convocar a la comunidad a participar de los convites. Para ello, las mujeres realizaban perifoneos, es decir, caminaban calle a calle para comunicar por medio de un altavoz las diversas actividades relacionadas con los convites. Como menciona Adriana, “había un perifoneo y entonces se llamaba la comunidad para que viniera a participar del encuentro y nos encontrábamos acá [en el espacio de organización comunitaria]”.17 La importancia de estas interacciones habituales, persona a persona y puerta a puerta, radica en que posibilitaron la movilización de pautas de interacción y formas de hacer conjuntas más amplias.

En cuarto lugar, en el momento de realización de la jornada de construcción del convite, las mujeres participaban de dos maneras. Por un lado, eran las encargadas de la elaboración de la comida para las personas reunidas. Sobre esto, Marina recordó su infancia en los convites al mencionar que “nosotras las mujeres, porque a mí me tocó siendo niña, íbamos a pelar revuelto para hacer el almuerzo pa’ toda esa gente. El fresco, el agua, lo que fueran necesitando nosotras lo conseguíamos”.18

Figuras 1, 2, 3. Mujeres preparando la comida en los convites en el Popular. Autorx desconocidx (década de 1980).

Fuente: Fundación FEPI.

Fuente: Fundación FEPI.

Lo anterior se puede rastrear en las fotografías 1, 2 y 3 en las que se retratan grupos de mujeres y niñas cocinando en fogones de leña durante las jornadas de construcción. Un aspecto fundamental que evidencian estas fotografías es que el acto colectivo de cocinar se realizaba al aire libre y tenía como escenario principal la calle. La importancia de esto radica en que da cuenta de una diferencia fundamental con las formas hegemónicas urbanas en donde las actividades reproductivas como cocinar, históricamente asignadas a las mujeres, son confinadas a los espacios privados.

De manera paralela, en el archivo comunitario se rastrearon múltiples fotografías que demuestran el papel activo de las mujeres en las jornadas de construcción (ver Figuras 4, 5 y 6). Por su parte, Gladys mencionó que “las mujeres se alzaban al hombro el tarro de concreto, hacían mezcla, revolvían lo del cemento con arena, llevaban piedras”.19 A su vez, Martha compartió que

los hombres haciendo las construcciones, haciendo las excavaciones, y las mujeres haciendo el sancocho. Pero también muchas veces nosotras nos medíamos a usar pico y pala porque no podíamos quedarnos todas pegadas de un fogón. Nos íbamos bien organizadas y también echábamos pico y pala, pasábamos tierra de un lugar para otro y ahí trabajábamos. Empezábamos a las 7 de la mañana y por ahí a las 4 o 4:30 cada uno se iba para su casa.20

Figura 4. Convite de preparación de terreno para la primera sede de FEPI en el barrio Popular 1. Autorx desconocidx (1980). Fuente: Fundación FEPI.

Figura 5. Convite comunitario para realizar el vaciado de losa de la que sería la primera biblioteca del Barrio Popular 1. Autorx desconocidx (1980). Fuente: Fundación FEPI. Figura 6. Convite en la calle 104 E en 1970. María Restrepo (1970). Fuente: Periódico Mi Comuna 2, Edición 58, abril de 2004.

Aunque no fue mencionado directamente en las entrevistas, es importante señalar dos aspectos que develan las fotografías. Por un lado, estas evidencian que los convites eran intergeneracionales, es decir, que en estos participaban gran parte de lxs habitantes de la ladera incluidas las infancias. Esto se puede comprobar en las fotografías 5 y 6 en las que se observan niñxs con herramientas de construcción. En ese sentido, los convites constituyen un saber reproductivo —no individualista— que se transmite en los tiempos colectivos.

Por otro lado, en las fotografías rastreadas de las jornadas de construcción se retrata en múltiples ocasiones a mujeres pertenecientes a comunidades religiosas (ver Figura 4). Esto da cuenta de un fenómeno regional más amplio en relación con las corrientes teóricas latinoamericanas de la Teología de la Liberación —que difundía la opción preferencial por las personas pobres— y la Educación Popular. En Colombia, las comunidades eclesiales de base se multiplicaron en los contextos populares a partir de 1968, por lo que la presencia de sacerdotes y monjas permeó los procesos organizativos y de formación de la Comuna Popular.

De manera no menos importante, las lideresas coincidieron en señalar que las jornadas de construcción de los convites tenían un carácter festivo y de celebración. A ello se refirió Adriana al mencionar que “unos hacían el sancocho y los otros, los que sabían de construcción, empezaban con la construcción. Y la musiquita, porque sí, yo recuerdo que terminábamos en fiesta”.21 Por su parte, Gladys describió el carácter festivo de los convites al mencionar que “eso era una fiesta porque hasta poníamos música en unos megáfonos que teníamos en la Acción Comunal”.22

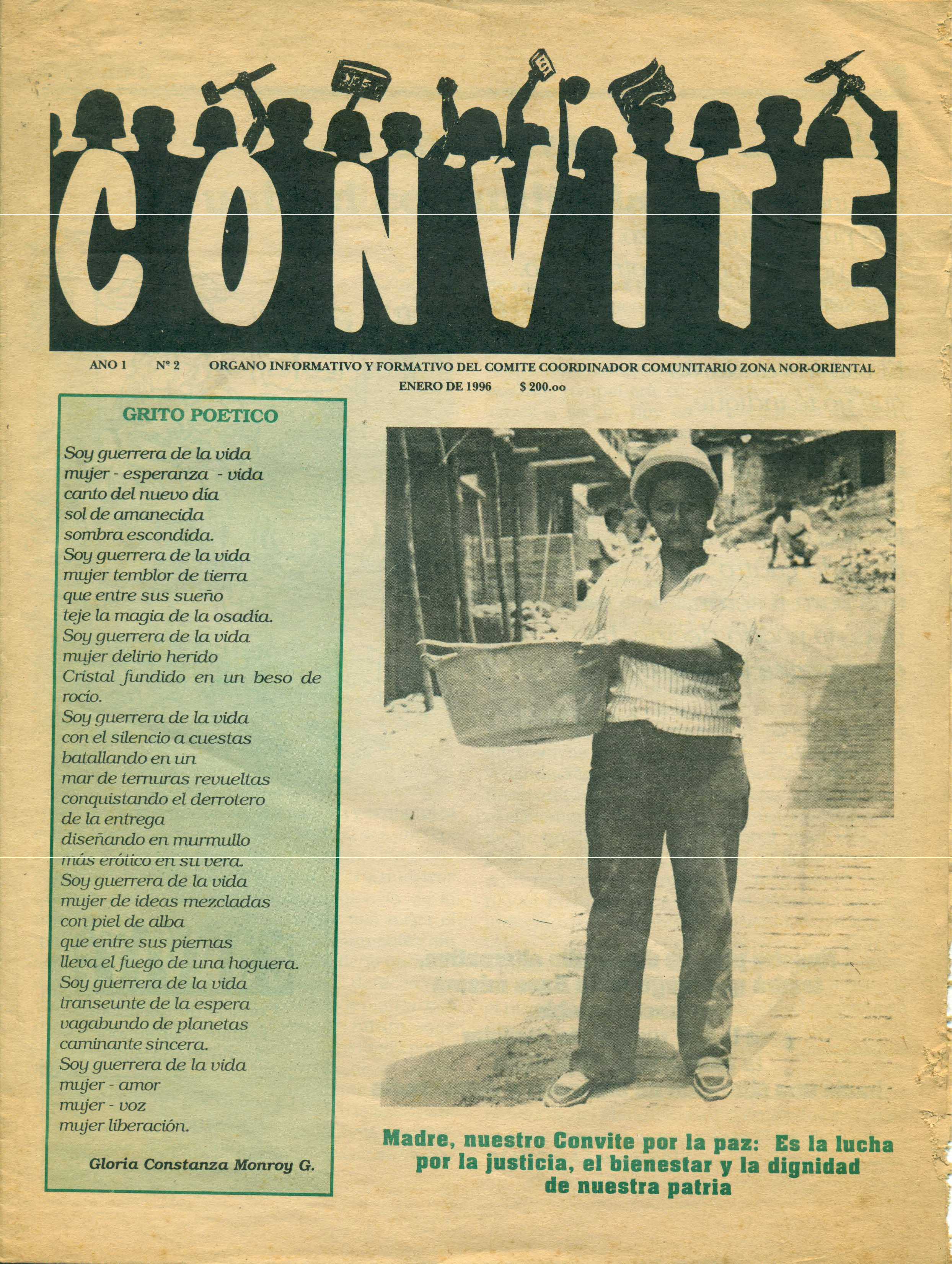

El último aspecto que es importante resaltar alrededor de los convites es la dimensión política que atraviesa esta práctica comunitaria. Lo anterior se rastreó tanto en los testimonios de las entrevistadas, como en la edición de enero de 1996 del periódico El Convite [3]. En el segundo número de este medio de comunicación comunitario, aparece en portada la fotografía de una mujer con ropa y herramientas que sugieren que participaba de una jornada de construcción (ver Figura 7). En la parte inferior, la acompaña la siguiente consigna: Madre, nuestro Convite por la paz: es la lucha por la justicia, el bienestar y la dignidad de nuestra patria. Finalmente, en la parte izquierda, aparece el poema “Grito poético” firmado por la autora Gloria Constanza Monroy.

Por un lado, en este poema se hace referencia a los convites como formas de construcción de paz y búsqueda de justicia, bienestar y dignidad, lo que permite entrever que la ocupación de la ladera era comprendida por lxs habitantes de la Comuna Popular como parte de una lucha más amplia contra las estructuras que les orillaban a habitar en las periferias. Es decir, que más allá de la construcción de una casa o una calle, aquello que se reivindicaba en cada convite era el derecho a habitar la ciudad. Por otro lado, las referencias del poema a las mujeres como guerreras de la vida y portadoras de la voz y la liberaciónpermiten entrever la manera en que eran centrales en el desarrollo de cierta conciencia política alrededor de habitar la Comuna Popular.

Desde la perspectiva de Federici, los convites pueden ser entendidos como prácticas de comunalización, es decir, como aquellas que se establecen ante “la voluntad de dedicar mucho tiempo al trabajo de cooperar, debatir, negociar y aprender a llevar los conflictos y desacuerdos (…) sólo de este modo se puede construir una comunidad en la que las personas comprendan que la interdependecia es esencial”.23 A su vez, Stavrides señala que las prácticas de comunalización “fomentan encuentros y negociaciones creativas a través de las cuales las formas de compartir se organizan y la vida en común toma forma”.24

En ese sentido, la producción del espacio habitable en la Comuna Popular solo fue posible a través de la experiencia compartida de establecer y reconocer un orden que, al no ser determinado por el Estado, tuvo que ser definido cotidianamente por lxs habitantes. Por tanto, los convites no sólo fueron importantes para, en términos de Negri y Hardt, la producción del común material, es decir en el espacio físico; sino que también incidieron en la creación de un común artificial.25 Este último, de carácter simbólico, se aloja en el lenguaje, conocimientos, afectos, códigos y prácticas de una común-unidad de personas en su esfuerzo por definir un lugar desde el cual habitar la ciudad.

De esta manera, los testimonios de las lideresas y las fuentes documentales revisadas dan cuenta del papel fundamental que tuvieron las mujeres con su participación en la construcción y gestión del espacio habitable. Sin embargo, como se desarrollará en el siguiente apartado, esta no sólo se expresó en los convites, sino que se extendió a otros procesos necesarios para hacer de la ladera un hogar.

Figura 7. Periódico Convite. Comité Coordinador Comunitario de la Zona Nororiental (1996). Fuente: Archivo Corporación Con-Vivamos en Niño (2020).

Juntanza y redes de solidaridad entre mujeres

En los convites se activaron diversas redes de solidaridad entre mujeres para llevar a cabo los trabajos que eran necesarios en el proceso de producción del espacio habitable. No obstante, las entrevistadas señalaron en sus testimonios que la juntanzay las redes de solidaridad entre mujeres se extendieron a otros procesos que, si bien no tenían que ver con la transformación física del espacio, fueron necesarios para hacer habitable la ladera. En ese sentido, la juntanza representa “un ejercicio de resistencia, dado que busca contraponerse a esquemas y lógicas individualistas, capitalistas, patriarcales, coloniales y racistas de vida y relacionamiento: la juntanza es la posibilidad de disipar islas y empezar a juntarlas”.26

El primer aspecto importante para resaltar es que las entrevistadas coincidieron en localizar sus primeros recuerdos en la Comuna Popular alrededor de la juntanza entre mujeres en los arroyos, denominados en Medellín como quebradas. Esto puede relacionarse con el hecho de que, durante las primeras ocupaciones, los asentamientos se localizaron estratégicamente cerca de las fuentes de agua para facilitar su obtención. Por tanto, las quebradas se convirtieron en espacios en los que las mujeres se reunían para realizar diversas actividades y compartir alrededor del agua. A ello se refirió Lucila al mencionar que

en la Comuna no había alcantarillado ni redes de agua. No, era todo agua de nacimiento. En los lavaderos las mujeres se organizaban y era el punto de reunión. Y eso era maravilloso para uno. ¿Por qué? Porque uno iba allá a bañarse y eran todas las mamás y abuelas: la una le llevaba chocolatico a la que madrugó, la otra le llevaba el almuercito porque ‘es que allá está la vecina lavando y como enseguida sigo yo’. Pues se turnaban. Se turnaban y mientras la una lavaba, la otra bañaba a los hijos.27

Figura 8. Lavaderos comunitarios Cañadanegra. Amelia Gómez (1960). Fuente: Fundación FEPI. Figura 9. Recolección de agua barrio Popular. Autorx desconocidx (1960). Fuente: Fundación FEPI.

En el archivo comunitario se rastrearon diversas fotografías, como las 8 y 9, de grupos de mujeres reunidas en las quebradas. Al igual que como lo señaló Lucila, en estas se puede observar la manera en que recolectan agua y se adentran en el cauce para lavar y bañar a sus hijxs. A pesar de que estos espacios de encuentro emergieron como respuesta a la necesidad de acceder al agua, fotografías recabadas como la 10 dan cuenta de que estas redes de juntanza alrededor de las quebradas persistieron incluso cuando el recurso vital llegaba hasta las casas. Así, en esta se observa un grupo de mujeres y niñxs reunidxs en uno de los tanques de almacenamiento que se construyeron en la parte alta de la ladera como parte del sistema de distribución de agua hasta las casas por medio de mangueras. Ante la pregunta alrededor de la razón por la que siguieron reuniéndose en estos espacios, las mujeres entrevistadas manifestaron que para sus madres los vínculos establecidos con otras mujeres que llegaban a la ladera eran tan importantes como el agua misma.

Figura 10. Lavadero Comunal, barrio Popular. PEVAL (1967). Fuente: Escuela de Hábitat CEHAP, Universidad Nacional de Colombia sede Medellín.

Una vez más, estas fotografías permiten visualizar una característica particular en la Comuna Popular alrededor de los trabajos reproductivos. Esto es, que actividades de cuidados como cocinar, lavar o atender a las infancias se realizaban en los espacios urbanos y de manera colectiva. La visibilidad que ganaron las mujeres al ocupar cotidianamente las calles, incidió no sólo en evidenciar los múltiples roles que ejercían cotidianamente, sino también —y de manera fundamental— en el reconocimiento de la importancia que tienen como lideresas por parte de lxs demás habitantes de la ladera.

El segundo aspecto a destacar es la manera en que el recuerdo de sus madres casi siempre estuvo asociado con un profundo compromiso con el trabajo comunitario. Gladys mencionó que aquello que la llevó a involucrarse como lideresa social fue el haber observado en su infancia el trabajo de su madre como partera y la manera en que ayudó a las mujeres de la Comuna Popular. En sus palabras:

algo que me animó mucho a trabajar por la comunidad fue mi mamá porque yo estaba muy pequeña, pero recuerdo mucho su esfuerzo por la comunidad. Mi mamá era partera. Cuando eso no había centros de salud y ella le ayudaba a muchas mujeres del barrio. La buscaban mucho ‘doña Teresa, doña Teresa’ y a mí me quedó eso. 28

A su vez, Adriana compartió el papel que tuvo su madre en los centros de salud comunitarios durante varias décadas de servicio voluntario:

mi mamá era ama de casa, pero a ella le gustaba el liderazgo. Entonces en ese tiempo acá colocaron como una especie de centro de salud que construyeron en convite. Y venía y ella les colaboraba a los médicos con citas de la Comuna y hacía registro, pues, de vacunación, de entrega de alimentos para los niños. Mi mamá siempre ha sido lideresa y ya cuando mi hermanito nació siendo especial [con síndrome de Down] ella sí que luchó más, en cuestión de liderazgo, para la gente, pero en condición de discapacidad.29

Lo anterior evidencia la manera en que, ante la falta de inversión pública, la atención a la salud fue asumida por la comunidad con una importante participación de las mujeres y los espacios para ello se construyeron en convites. Además, estos dos últimos ejemplos dan cuenta de cómo se construyen modelos a seguir a partir de la valoración de los trabajos de cuidados, contrario a espacios patriarcales en los que los cuidados son desvalorados. En palabras de Gago, “esta posta generacional traza una genealogía del momento actual con aquellas luchas y teje su continuidad porque también sus madres y sus abuelas siguen a cargo de los emprendimientos de urbanización popular, de cuidado comunitario y de trabajo doméstico que, como remarcamos, son tareas que ya no se limitan sólo a lo que sucede dentro de las paredes del hogar”.30

A su vez, testimonios como el de Martha, quien fue la primera maestra del barrio San Pablo 1, permiten rastrear un proceso similar en el caso de la educación. Así, la entrevistada relató su experiencia de la siguiente manera:

con lo primero que yo inicio en ese sector fue cuando empezamos a conseguir guaduas [un tipo de bambú] y de todo. Con eso allá hicimos un salón muy grande, en ese sector al lado de la quebrada. Y ahí fue la primerita escuela que se hizo en este lado de acá. Después de que hicimos eso, yo fui la primera maestra que tuvo este sector y empecé a trabajar con niños y niñas. Porque todo eso acá eran niños amasando pantano y corriendo por todo lado. Iniciamos el proceso de la escuela y a raíz de ese trabajo empecé entonces a contribuir para que pudieran educarse así no tuvieran plata [dinero].31

Además del ámbito educativo, algunas entrevistadas que vivieron este proceso siendo niñas coincidieron en señalar que, desde muy temprana edad, se involucraron en el trabajo comunitario a través de la gestión de actividades deportivas y recreativas para otrxs niñxs. Un ejemplo de ello es el testimonio de Marina al mencionar que: “inicié con los niños en la Comuna (…) en un tiempo como este de navidad, me dio por cerrar la cuadra y dejar que los niños salieran con sus patines, con todos sus juegos y desde ahí empezó mi liderazgo”.32

Por su parte, Lucila describió su involucramiento en la organización de diversos torneos de fútbol de la siguiente manera:

entonces yo tocaba [la puerta] ‘doña venga es que su hijo juega muy bien, juega muy bueno ¿lo va a dejar jugar aquí en la calle?’ y hacía toda la bulla y los papás salían. Muchas veces vendía yo cositas para poderlos llevar a jugar a Castilla [comuna 5 de la ciudad ubicada en la zona noroccidental]. A los que veían mejorcitos los llevaba para Castilla. Cuando lo vieron ya jugando [en referencia a uno de los niños que ahora es jugador profesional], bueno a él le prohibieron hacer juegos callejeros porque él ya era contratado, entonces ya ese niño empieza a salir adelante.33

Figura 11. La calle como espacio de juego, barrio Popular. PEVAL (1985). Fuente: Escuela de Hábitat CEHAP, Universidad Nacional de Colombia sede Medellín.

Figura 12. Semana cultural en la cancha del barrio Popular. Autorx desconocidx (década de 1990). Fuente: Fundación FEPI.

Como subraya Lucila, durante muchos años las actividades deportivas tuvieron lugar en la calle dada la falta de equipamientos destinados para ello. No obstante, además del deporte, fotografías como la 11 permiten identificar que las calles, más que espacios para la circulación de automóviles, eran apropiadas cotidianamente por las infancias para el juego bajo la supervisión de sus madres. Así, a pesar de que en la década de 1990 se construyeron algunas canchas deportivas en los convites, como la que se observa en la fotografía 12, tanto Marina como Lucila señalaron que estas eran usadas para eventos más amplios en los que se congregaban lxs habitantes del barrio. Sin embargo, las calles continuaron siendo el espacio fundamental para el encuentro y la socialización cotidiana.

El tercer aspecto que se consideró importante para esta investigación es el caso de las madres comunitarias, estrategia que surgió como una iniciativa de las mujeres de la Comuna Popular en la década de 1960 para cubrir colectivamente el cuidado de hijxs ante la ausencia obligada de madres y padres. La fotografía 13 corresponde a un retrato de Amelia Gómez quien es reconocida por lxs habitantes como la primera mujer en asumir el rol de madre comunitaria en la Comuna Popular.

Según el testimonio de Gladys, Amelia recibía en su casa a lxs hijxs de diversas familias para que “pudieran ir a buscar trabajo a la ciudad”.34 A su vez, la fotografía 14, la cual fue registrada por Amelia, permite identificar algunas de las tareas que realizaba como madre comunitaria con al menos trece niñxs bajo su cuidado en la década de 1980.iv Estas incluían tanto la atención y educación para la primera infancia como la preparación y suministro de alimentos. Un punto importante es que la figura de la madre comunitaria rompe con el estereotipo de familia burguesa o nuclear. Es decir, que el trabajo de madre literalmente se colectiviza, en lugar de individualizarse o moralizarse como se ha hecho tradicionalmente desde el patriarcado.

Figura 13. (Izquierda) Amelia Gómez. Emilio Gallego (década de1960). Fuente: Fundación FEPI. Figura 14. (Arriba) Niños del barrio Popular que hacían parte de las madres comunitarias. Amelia Gómez (1980). Fuente: Fundación FEPI.

En relación con lo anterior, es importante decir que las madres comunitarias representaron no sólo una posibilidad de trabajo para las mujeres que asumieron este rol, sino que también permitieron el ingreso de muchas mujeres al mercado laboral de la ciudad. A su vez, estudios como los realizados por López Lara en Bogotá (2009, 2014) permiten entender que las madres comunitarias fueron una forma de organización social que emergió de manera generalizada en las zonas de urbanización popular en el país.

Así, López Lara menciona que la constante movilización social ejercida por las madres comunitarias en diferentes territorios para visibilizar la crisis de atención a las infancias, sumada a cierta presión internacional, impulsó la formulación de un programa bajo el mismo nombre por parte del Estado.35 Este programa hizo parte del Plan de Lucha contra la Pobreza Absoluta y para la Generación de Empleo, implementado en 1972 por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (icbf) que fue creado en 1968. Sobre ello, Gladys compartió su experiencia como madre comunitaria dentro del programa durante diecisiete años de la siguiente manera:

yo fui madre comunitaria y me nació mucho ayudarle a las mujeres. Recuerdo mucho como tener yo esos quince niños en mi casa y saber que las mamás no se preocupaban porque yo se los cuidaba (…) Cuidé muchos niños ajenos que ya tienen sus familias. Diecisiete años les entregué ese servicio porque nunca fuimos como trabajadoras normales, sino que fue voluntariado. Nos pagaban sólo 13.000 pesos en 1987, yo tenía veinte años. Fue una experiencia bonita porque pude estar al lado de mis hijos y pude apoyar a las mujeres de mi barrio. Ellas nos los entregaban con toda confianza y yo les di todo a sus niños.36

La manera en que Gladys se refiere a que su trabajo no era reconocido como tal, sino que era considerado como una labor voluntaria da cuenta de la forma en que se estructuró la política pública de las Madres Comunitarias. Por un lado, evidencia cierta noción patriarcal según la cual la atención a las infancias debía estar en manos de las mujeres quienes, en su supuesto rol natural de cuidadoras, no requerían una remuneración laboral dentro de lo legal.v Por otro lado, después de la década de 1990, en el marco de la descentralización estatal y la prevalencia de la política neoliberal de no asunción de la gestión directa de los servicios, el Estado vio en estas redes de juntanza entre mujeres una forma de evadir el reto que implicaba garantizar los derechos básicos a la población creciente en las zonas de urbanización popular.

Consideraciones finales

Habitar la ciudad para lxs habitantes de la Comuna Popular representó conocer, transformar y significar la ladera. Este proceso progresivo y colectivo supuso, ante todo, una decisión vital. Sin embargo, a diferencia de otras zonas de la ciudad en las que la urbanización se dio a través de los espacios públicos ¾definidos y controlados por alguna entidad estatal¾ y privados ¾definidos y controlados por individuos o entidades económicas¾, el establecimiento y reconocimiento de cierto orden fue posible a través de la construcción de los espacios comunes. Es decir, aquellos definidos por sus propios habitantes a partir de prácticas de comunalización en las que fue necesario cooperar, negociar y aprender en conjunto con el objetivo de crear un mundo compartido.

En este proceso de establecer una común-unidad de personas para hacer habitable la ladera, las mujeres tuvieron un rol fundamental con su participación en la construcción y gestión del espacio habitable y la defensa del mismo. Según los testimonios de las mujeres que hicieron parte de esta investigación, esto no sólo se refirió a la transformación física del espacio, sino que se extendió a múltiples aspectos del habitar. En ese sentido, además de los trabajos reproductivos asignados históricamente a las mujeres por la división sexual del trabajo y las relacionadas

con los convites, las pobladoras de la Comuna Popular fueron quienes

cubrieron la prestación de otros servicios básicos como salud, atención a las

infancias y educación.

En su esfuerzo por asumir colectivamente la sobrecarga de trabajo, dada tanto por la falta de servicios necesarios para vivir como por la condición precarizada de la mayoría de lxs habitantes que llegaron a la ladera, las mujeres de la Comuna Popular tuvieron que gestionar diversas redes de solidaridad y juntanza. Un hallazgo fundamental que posibilitó el análisis de las fotografías recabadas del archivo comunitario, es que estas redes tenían una dimensión espacial, es decir, que se tejían en y a través del espacio urbano. Esto es importante ya que se distancia de las formas urbanas hegemónicas en las que las actividades productivas tienen lugar en los espacios denominados como públicos, mientras que las reproductivas en los privados.

En consecuencia, además de lo señalado anteriormente, los espacios urbanos de la Comuna Popular fueron comunes también en el sentido en que albergaron las diversas actividades alrededor del habitar como cocinar, lavar, cuidar, entre otros. La presencia constante de las mujeres en las calles, la visibilidad de los múltiples roles que ejercían y la importancia de su trabajo para hacer de la ladera un hogar, les permitió ser reconocidas por lxs demás habitantes de la Comuna Popular como lideresas comunitarias. Así, en la Comuna Popular el espacio de lo político se reorganiza y reinventa a puertas abiertas, es decir, que no se constituye en oposición a lo doméstico. De acuerdo con Gago, “esta inversión espacial marca una cartografía política de nuevo tipo. Y desarma la oposición tradicional entre la casa como el espacio cerrado y lo público como su contrario: se construyen otras arquitecturas porque son casas abiertas a la calle, al barrio, a las redes comunitarias y un techo y unas paredes que abrigan sin encerrar ni enclaustrar”.37

Sin embargo, en el caso de la Comuna Popular lo anterior no significó necesariamente un avance en la mejora de la calidad de vida de las mujeres debido a que, a pesar de haber asumido funciones que en primera instancia eran responsabilidad del Estado, su trabajo no fue reconocido ni siquiera en el marco de las garantías laborales convencionales. Las implicaciones de la falta de reconocimiento de este trabajo son tan profundas que se expresan actualmente en sus cuerpos, como mencionó Gladys sobre las madres comunitarias, “muchas mujeres están en la cama, yo las conozco, en este momento las que empezaron conmigo en ese proyecto [Madres Comunitarias], están en la cama y no tienen derecho a nada”.38 Por tanto, muchas de las madres comunitarias actualmente se enfrentan a la violencia que implica el abandono generalizado de las personas mayores incluso a pesar de haber ejercido gran parte de su vida como cuidadoras.

Aunque el caso de las madres comunitarias es uno de los más evidentes, dada su adaptación a política pública, en este artículo se expusieron otras redes de solidaridad y juntanza en las que participaron las mujeres que compartieron los testimonios de sus vidas y de las de sus madres. La manera en cómo estas redes han trascendido el tiempo se puede observar en el caso de la Coordinación de Mujeres de la Zona Nororiental (cmnz). Esta surgió en 1994 como iniciativa de un grupo de madres comunitarias quienes se organizaron con el objetivo de “construir y fortalecer el movimiento social de mujeres de la Zona Nororiental, para aportar al desarrollo y la defensa de los derechos humanos de las mujeres populares a nivel zonal, local, regional y nacional”.39 Según el testimonio de Martha, la cmnz

va para los veintiséis años en el territorio (…) Ahí nos reunimos el primer domingo de cada mes (…) Trabajamos el derecho a la educación, sobre lo psico-social, sobre el empleo, sobre los derechos económicos, sociales, culturales y políticos. Y a medida que los vamos trabajando pues vamos enunciando las situaciones que tenemos, proponemos. Entonces nos preguntamos, ¿qué propuestas tenemos para el problema que tenemos en este derecho? Hacemos muchas propuestas y se trata de que esas propuestas que se van dando se puedan llevar a los espacios hacia afuera, porque no se pueden quedar acá.40

Posteriormente, con el objetivo de generar una instancia de encuentro entre los diversos grupos de mujeres de la ladera, se creó en 2007 el Colectivo de Mujeres de la zona nororiental. En palabras de Martha, quien fue una de sus fundadoras,

conformamos el colectivo de las mujeres para desde ahí empezar, no solamente a tener el conocimiento sobre qué es la equidad de género y nuestros derechos, no, sino también para mirar cómo hacer parte de otros espacios para poder contribuir con proyectos para las mujeres y todas las personas de la comuna.41

Desde el Colectivo de Mujeres las habitantes de la Comuna Popular elaboran diagnósticos basados en su habitar cotidiano, trabajan en la identificación de problemáticas comunitarias y elaboran propuestas integrales para solucionarlas. Adicionalmente, buscan hacerse lugar en los espacios institucionales para exponer las necesidades de la comunidad, gestionar recursos y disputar los significados alrededor de habitar las zonas de urbanización popular. Estas características dan cuenta de la manera en que las mujeres proponen y construyen día a día una administración feminista del espacio habitable. Siguiendo a Gago, esta perspectiva “pone de relieve el carácter experimental de las economías comunitarias que logran abrir y descolonizar la imaginación económica sobre cómo nos representamos las alternativas anticapitalistas y cómo deconstruir la hegemonía del capital a partir de espacios aquí y ahora”.42 No obstante, como complementa la autora, “las economías populares como trama reproductiva y productiva ponen en debate las formas concretas de precarización de las existencias en todos los planos y muestran el nivel de despojo en los territorios urbanos y suburbanos, que es lo que habilita nuevas formas de explotación”.43

Finalmente, este artículo permite evidenciar la importancia que han tenido históricamente las redes de solidaridad y juntanza entre mujeres en las zonas de urbanización popular. Así, los cuerpos de las mujeres populares y los múltiples trabajos, no reconocidos ni remunerados, que asumieron desde las periferias han sostenido durante décadas a la fuerza de trabajo migrante que construyó aquella parte de la ciudad denominada como “formal” y “regular”. Paradójicamente, hoy se encuentran una vez más orilladas en la toma de decisiones sobre los territorios que construyeron con sus propias manos. Esto se debe a que los múltiples proyectos de reestructuración urbana y las políticas de institucionalización de la participación comunitaria, implementados desde arriba, no han partido por reconocer la agencia de las mujeres en la producción del espacio habitable y terminan por actuar una vez más como mecanismos de despojo.

➔

Volver a:

Capetillo: Revista para tallerear futuros

![]()

Daniela Nuñez y Colectivo de Mujeres de la Zona Nororiental, “Hacer de la ladera un hogar: redes de juntanza entre mujeres en la Comuna Popular en Medellín,” Capetillo: Revista para tallerear futuros No. 1, (2025), 40-47.

Notas

1. Ochoa y Orjuela, “El desplazamiento forzado y la pobreza de la mujer colombiana”, 73.

2. CNMH, “Medellín: memorias de una guerra urbana”, 287.

3. Giglia, “El habitar y la cultura”, 12.

4. Gago, “La potencia feminista”, 43.

5. Gladys, entrevista, 24 de noviembre de 2021.

6. Lucila, entrevista, 24 de noviembre de 2021.

7. Martha, entrevista, 1 de diciembre de 2021.

8. Ibid, 165.

9. Ibid.

10 Comité Invisible, “La insurrección que viene”, 91.

11. Ibid.

12. Ibid.

13. Adriana, entrevista, 1 de diciembre de 2021.

14. Foucault, “Nacimiento de la biopolítica”.

15. Mbembe, “Necropolítica”.

16. Ibid.

17. Ibid.

18. Marina, entrevista, 1 de diciembre de 2021.

19. Ibid.

20. Ibid.

21. Ibid.

22. Ibid.

23. Federici, “Reencantar el mundo”, 149.

24. Stavrides, “Common Space”, 2.

25. Negri y Hardt, “Commonwealth”.

26. Navarro Trujillo y Uribe Lineros, “Juntanza y digna rabia”, 80.

27. Ibid.

28. Ibid.

29. Ibid.

30 Ibid, 138.

31. Ibid.

32. Ibid.

33. Ibid.

34. Ibid.

35. López Lara, “Las casas vecinales”

y “Madres Comunitarias”.

36 Ibid.

37. Ibid, 115.

38. Ibid.

39. Gómez, “Resistir y persistir”.

40. Ibid.

41. Ibid.

42. Ibid, 129.

43. Ibid, 139.

Testimonios orales

Gladys, entrevista, Popular 1, Medellín, Colombia, 24 de noviembre de 2021, 56 años. [Duración: 1:37:17]

Lucila, entrevista, Popular 1, Medellín, Colombia, 24 de noviembre de 2021, 54 años. [Duración: 1:15:25]

Marina, entrevista, San Pablo 1, Medellín, Colombia, 1 de diciembre de 2021, 55 años. [Duración: 53:40]

Adriana, entrevista, San Pablo 1, Medellín, Colombia, 1 de diciembre de 2021, 55 años. [Duración: 59:38]

Martha, entrevista, San Pablo 1, Medellín, Colombia, 1 de diciembre de 2021, 71 años. [Duración: 1:54:03]

Archivos consultados

Archivo comunitario de la Corporación Con-Vivamos, Medellín, Colombia. Contacto a través de Edward Niño quien ha desarrollado su trabajo alrededor de las prácticas comunitarias documentales y reconstrucción de memorias populares (2020).

Archivo comunitario de la Fundación para el Fomento de la Educación Popular y la Pequeña Empresa, Medellín, Colombia. Contacto a través de la Casa de la Cultura Popular.

Archivo digital de la Escuela de Hábitat CEHAP, Universidad Nacional de Colombia sede Medellín.

Referencias

CNMH. Medellín: memorias de una guerra urbana. Bogotá: CNMH, 2017.

Comité Invisible. La insurrección que viene. Argentina: Hekht, 2010.

Federici, Silvia. Reencaztias. Bogotá: Universidad del Rosario, 2009.

—. Madres comunitarias: relatos de vida y configuración de identidades en el marco del programa de hogares comunitarios de bienestar. Estudio de caso, Ciudad Bolívar. Bogotá: Universidad Javeriana, 2014.

Mbembe, Achille. Necropolítica seguido de Sobre el gobierno privado indirecto. Santa Cruz de Tenerife: Melusina, 2011.

Navarro Trujillo, Laura; Uribe Lineros, Juan. Juntanza y digna rabia: sistematización de experiencias de las colectivas feministas en la PUJ (Tesis). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2020.

Niño, Edward. Corporació Con-Vivamos: prácticas comunitarias documentales y reconstrucción de memorias populares a finales del siglo XX en la Zona Nororiental de Medellín. Medellín: Universidad de Antioquia, 2020.

Ochoa, Diana, y Marcela Orjuela. «El desplazamiento forzado y la pobreza de la mujer colombiana.» Entramado, 2013: 66-83.

Stavrides, Stavros. Common Space: The City as Commons. Londres: Zed Books, 2016.

Capetillo: Revista para tallerear futuros

Daniela Nuñez y Colectivo de Mujeres de la Zona Nororiental, “Hacer de la ladera un hogar: redes de juntanza entre mujeres en la Comuna Popular en Medellín,” Capetillo: Revista para tallerear futuros No. 1, (2025), 40-47.

Notas

1. Ochoa y Orjuela, “El desplazamiento forzado y la pobreza de la mujer colombiana”, 73.

2. CNMH, “Medellín: memorias de una guerra urbana”, 287.

3. Giglia, “El habitar y la cultura”, 12.

4. Gago, “La potencia feminista”, 43.

5. Gladys, entrevista, 24 de noviembre de 2021.

6. Lucila, entrevista, 24 de noviembre de 2021.

7. Martha, entrevista, 1 de diciembre de 2021.

8. Ibid, 165.

9. Ibid.

10 Comité Invisible, “La insurrección que viene”, 91.

11. Ibid.

12. Ibid.

13. Adriana, entrevista, 1 de diciembre de 2021.

14. Foucault, “Nacimiento de la biopolítica”.

15. Mbembe, “Necropolítica”.

16. Ibid.

17. Ibid.

18. Marina, entrevista, 1 de diciembre de 2021.

19. Ibid.

20. Ibid.

21. Ibid.

22. Ibid.

23. Federici, “Reencantar el mundo”, 149.

24. Stavrides, “Common Space”, 2.

25. Negri y Hardt, “Commonwealth”.

26. Navarro Trujillo y Uribe Lineros, “Juntanza y digna rabia”, 80.

27. Ibid.

28. Ibid.

29. Ibid.

30 Ibid, 138.

31. Ibid.

32. Ibid.

33. Ibid.

34. Ibid.

35. López Lara, “Las casas vecinales”

y “Madres Comunitarias”.

36 Ibid.

37. Ibid, 115.

38. Ibid.

39. Gómez, “Resistir y persistir”.

40. Ibid.

41. Ibid.

42. Ibid, 129.

43. Ibid, 139.

Testimonios orales

Gladys, entrevista, Popular 1, Medellín, Colombia, 24 de noviembre de 2021, 56 años. [Duración: 1:37:17]

Lucila, entrevista, Popular 1, Medellín, Colombia, 24 de noviembre de 2021, 54 años. [Duración: 1:15:25]

Marina, entrevista, San Pablo 1, Medellín, Colombia, 1 de diciembre de 2021, 55 años. [Duración: 53:40]

Adriana, entrevista, San Pablo 1, Medellín, Colombia, 1 de diciembre de 2021, 55 años. [Duración: 59:38]

Martha, entrevista, San Pablo 1, Medellín, Colombia, 1 de diciembre de 2021, 71 años. [Duración: 1:54:03]

Archivos consultados

Archivo comunitario de la Corporación Con-Vivamos, Medellín, Colombia. Contacto a través de Edward Niño quien ha desarrollado su trabajo alrededor de las prácticas comunitarias documentales y reconstrucción de memorias populares (2020).

Archivo comunitario de la Fundación para el Fomento de la Educación Popular y la Pequeña Empresa, Medellín, Colombia. Contacto a través de la Casa de la Cultura Popular.

Archivo digital de la Escuela de Hábitat CEHAP, Universidad Nacional de Colombia sede Medellín.

Referencias

CNMH. Medellín: memorias de una guerra urbana. Bogotá: CNMH, 2017.

Comité Invisible. La insurrección que viene. Argentina: Hekht, 2010.

Federici, Silvia. Reencaztias. Bogotá: Universidad del Rosario, 2009.

—. Madres comunitarias: relatos de vida y configuración de identidades en el marco del programa de hogares comunitarios de bienestar. Estudio de caso, Ciudad Bolívar. Bogotá: Universidad Javeriana, 2014.

Mbembe, Achille. Necropolítica seguido de Sobre el gobierno privado indirecto. Santa Cruz de Tenerife: Melusina, 2011.

Navarro Trujillo, Laura; Uribe Lineros, Juan. Juntanza y digna rabia: sistematización de experiencias de las colectivas feministas en la PUJ (Tesis). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2020.

Niño, Edward. Corporació Con-Vivamos: prácticas comunitarias documentales y reconstrucción de memorias populares a finales del siglo XX en la Zona Nororiental de Medellín. Medellín: Universidad de Antioquia, 2020.

Ochoa, Diana, y Marcela Orjuela. «El desplazamiento forzado y la pobreza de la mujer colombiana.» Entramado, 2013: 66-83.

Stavrides, Stavros. Common Space: The City as Commons. Londres: Zed Books, 2016.